Mostrando entradas con la etiqueta Comentarios. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Comentarios. Mostrar todas las entradas

18 de mayo de 2020

Yo también me he puesto a hacer pan

Después de asaltar los supermercados para proveernos de ingentes cantidades de papel higiénico, los cocinillas han entrado en acción y, durante un tiempo, los anaqueles de harina han estado más vacíos que los bares. Se anunciaba que el confinamiento iba a provocar problemas psicológicos en algunas personas pero no creo que nadie pensara, ni por lo más remoto, que el acopio de harina iba a ser uno de los síntomas. De forma imprevisible, la ansiedad que denota el gesto casi medieval de almacenar harina para resistir un asedio ha sido la mejor medicina. Cuando se hace por afición, fuera de la obligación cotidiana de preparar la comida, la cocina es un estupendo relajante. Siempre se ha dicho que lo mejor es cocinar sin prisas y, en este largo confinamiento, parece haber tiempo para todo.

Y he aquí que un insospechado ejército de cocineras y cocineros ha decidido meterse en harina. De repente, las cocinas se han convertido en obradores de cuyos hornos no paraban de salir panes (con o sin masa madre), bizcochos, pasteles y otras exquisiteces. O bodrios incomibles e indigestos, porque ya se sabe que la cocina no es ciencia infusa y requiere de unas destrezas que no siempre pueden aportar los libros sobre la materia. Pero sea el resultado exquisitez o bodrio, da gusto ver como las cocinas se han vuelto a convertir en el centro de la casa que siempre fueron. Quién iba a imaginar que, en esas casas de cocina impoluta por falta de uso, fogones, hornos, batidoras y demás menaje iban a competir de tú a tú con Netflix. ¡Vivir para ver!

Al principio del confinamiento, las redes sociales se llenaron de memes que hacían bromas con kilos y barrigas excesivos, como resultado de la falta de ejercicio. También en esto parece que han fallado los profetas porque todo el mundo se las ha ingeniado para hacer ejercicio y ha corrido, ida y vuelta, por pasillos que sólo en su imaginación eran pistas de entrenamiento, ha convertido briks de leche en pesas para musculación o ha desempolvado por fin la bici estática que le trajeron los reyes y dormía mustia en el trastero. La cuestión es si este inaudito arranque pastelero y, más aún, panadero no termina dando al traste con los beneficios de tanto ejercicio.

Pero sea cual sea el resultado en la báscula, lo realmente extraordinario es que muchos se han dado cuenta de que cocinar puede ser uno de los ejercicios más agradables y gratificantes que existen, por mucho que los niños huyan despavoridos cuando el papá sale de la cocina: “¡Prueba, prueba, verás que rico!”.

Que dure.

Imprimir

4 de mayo de 2020

Para el calor, ensaladas

Hay pocas palabras cuya definición se le haya quedado más desfasada a la Real Academia Española que la de ensalada. Tan lacónica como de costumbre, la define como “conjunto de hortalizas, cortadas, mezcladas y aderezadas con sal, aceite, vinagre y otros ingredientes”. Parece que los doctos y sesudos académicos que elaboraron la entradan estuviera pensando en la ensalada clásica: lechuga, tomate y cebolla, que algunos llaman la tricolor. Como si no hubiera otras.

La académica definición está muy lejos de abarcar la inmensa variedad de ensaladas que se ha adueñado de nuestras mesas. Ni siquiera alcanza a delimitar las llamadas “ensaladas de la casa”, que sobre el lecho de la clásica suelen incluir una montaña de pimientos, espárragos, huevo duro, anchoas, escabeches, quesos, ahumados, jamón y todo lo que se le ocurre o tiene a mano a quien está a cargo de la cocina.

Sin llegar a tan barrocas mezclas, en las ensaladas puede caber casi todo si se tiene el arte de saberlo conjugar con el aliño o vinagreta, que es en realidad lo que hace que un conjunto de alimentos más o menos troceados pueda llevar el nombre de ensalada. Por cierto, la palabra, que tiene la misma raíz en muchos idiomas, se deriva de la expresión, “herba salata”, las verduras con agua (ese era todo el aliño) a las que tan aficionados eran los romanos.

Aquí cabe todo, si se le sabe aliñar

Al pensar en ensaladas, lo primero que se no viene a la cabeza son hojas verdes, Pero, si recapacitamos un poco, aparece una cantidad casi interminable de posibles ingredientes. Más allá de lechugas, escarolas, canónigos, espinacas, tomates, pimientos, zanahorias y demás productos de la huerta, una ensalada puede llevar huevo duro, le va estupendamente el atún en escabeche y el queso puede ser protagonista en algunas de algunas de las más exquisitas. Por no hablar de las patatas, las pechugas de pollo picadas o los frutos secos. También cabe que sean protagonistas las legumbres (judías, garbanzos, lentejas) o la pasta cocida que, por el hecho de ser aliñada, pasa a la categoría de ensalada. Y, por supuesto, las frutas: naranja, melón, pera, piña y lo que la imaginación alcance. Todo cabe en la ensalada, si se sabe acomodar con un aliño como Dios Manda.

El aliño ha evolucionado mucho desde esos escuetos aceite, vinagre y sal de la definición académica. Ahora es fácil que incluya zumo de limón o lima, vinagre de sidra, vinagre de Módena (casi siempre un horrible sucedáneo), miel o soja. ¡Qué lejos de aquel dicho de nuestros abuelos! “Para hacer una buena ensalada -decían- hacen falta cuatro personas: un justo para la sal, un avaro para el vinagre, un generoso para el aceite y un loco que la agite”. Eso si el aliño, o como se llame en este caso, no es la mayonesa: entonces hace falta un mago para conseguir que ligue y no se corte.

Y si una va a un bufet, ya cabe hablar de ensalada a la carta. A mi me gustan sin embargo, esas ensaladas tradicionales: la campera, la ensaladilla rusa, la pipirrana, la de escarola con granada o con gajos de naranja y por supuesto la de lechuga, tomate y cebolla. Para las ocasiones, la César, la Waldorf o la Caprese, a la que dio nombre la isla de Capri y no un supuesto queso de cabra que algunos creen ver en la mozarela.

Antes del desarrollo de los invernaderos, la llegada de mayo era el anuncio de aparición de las ensaladas, tan ligadas a las hortalizas de verano. Ahora las podemos disfrutar todo el año y son una buena alternativa para los vegetarianos o gente que quiere mantener el tipo hasta el punto de que hay quien las ha convertido en plato único. Sería inimaginable hace años, cuando el genial Julio Camba, al pasar junto a dos personas que tomaban ensalada, sentenció. "¿Qué hay, señores? Poco apetito, ¿eh?".

Imprimir

27 de abril de 2020

El año en que el Valle del Jerte floreció en la clandestinidad

Si un viejo árbol, que creció en medio de la selva en el lugar más alejado de las zonas accesibles para el hombre, se quiebra por el peso de los años y cae estrepitosamente sin que nadie pueda oírlo ¿hace ruido?

Cabe preguntarse lo mismo con los cerezos del valle del Jerte: si confinados como estamos por el coronavirus, nadie ha podido acercarse hasta el Jerte para contemplar la explosión anual que cubre de blancura todo el valle, ¿alguien nos puede asegurar que los cerezos han florecido? Seguro que lo certifican los labradores que durante todo el año han estado mimando sus árboles para que den lo mejor de sí mismos al llegar la primavera, pero ya se sabe que son parte interesada y que en un juicio se considera más que dudosa la confesión de quien tiene interés en la causa juzgada. Pueden hacer fotos con sus iphones, pero ya se sabe que la imagen es cada vez menos de fiar y hay muchas fake news. Siempre nos quedará la duda.

Lo que es seguro es que los agricultores seguirán afanándose para que las cerezas maduren en los árboles y poder sacar fruto, valga la redundancia, a su trabajo de todo el año. Al final, si hay brazos para recogerlas, volverán a aparecer en los mercados, en cestas deslumbrantes que, inexorablemente, se convierten en objeto del deseo del cliente de la frutería.

En los últimos años, las cerezas que noes venden son cada vez más gordas, más lustrosas. Además, después de pasar por la calibradora, son todas iguales: parecen clónicas. A las terrazas del valle hace tiempo que llegó el regadío, que ha multiplicado la producción de cerezas que, además, son espectaculares. Sin embargo, esas cerezas no son, ni mucho menos, las más sabrosas. Como ocurre con tantas frutas (el melón es otro ejemplo) las de secano son las mejores para el paladar. Y mejor que no sean todas iguales, cada cereza madura como Dios le da a entender y unas maduran muy pronto y hay que comerlas pequeñitas y otras tardan un poco más y les da tiempo a engordar y ponerse lustrosas. Unas y otras, si se comen en su punto de madurez, son deliciosas.

Además de tomarlas en temporada, las cerezas y guindas pueden aparecer de mil formas: como guinda del pastel, en almíbar, en esos agradables gazpachos de cerezas y en multitud de pasteles tradicionales. De todos, quizá el más clásico es el clafoutis, que vamos a hacer esta semana en nuestra clase. Con ese nombre, no hay que decir que nos ha llegado de Francia. Allí, concretamente en la región del Limousin, se hacía ya en el siglo XIX y desde entonces ha sido una tarta de éxito. Básicamente consiste en rellenar un recipiente de horno, sobre el que se distribuyen las cerezas, con una especie de masa de crepe. Las tarifas del dentista y la comodidad, requieren que las cerezas que se emplean se hayan deshuesado previamente, pero la receta clásica dice que no, que deben de conservar su hueso aún a riesgo de dejarse una muela al tomar el clafoutis. Al parecer con el hueso tienen un sabor especial.

Hay gustos para todo. Al fin y al cabo, nosotros no hemos logrado ponernos de acuerdo sobre si la tortilla de patata debe llevar cebolla o no.

Imprimir

20 de abril de 2020

Cocinar con vino

El vino es algo tan maravilloso que, aunque no sea el mejor, siempre da la talla cuando se le dan estos papeles subalternos, pero no siempre es mejor un buen vino para un buen guiso. Se dice que en la cocina se debe emplear el vino que se va a servir en la mesa. Yo no diría tanto, si en la mesa se va a utilizar un vino de buena calidad y precio acorde. Sería desproporcionado. No hace falta un gran reserva de Rioja para que unas carrilleras salgan de chuparse los dedos: sería extravagante y además saldría caro. Sin embargo, un vino joven o con pocos meses de barrica, que tengamos a mano, siempre será mejor que uno de tetrabrick.

Y seguramente, el vino que tendremos a mano, ya descorchado, será un tempranillo o una garnacha. Sin embargo, España que es el país del mundo con mayor superficie de viña, produce muchos vinos de gran calidad de variedades muy diferentes, aunque mucha gente piense que sólo hay Rioja y Ribera del Duero. De hecho, cuando se pide un Ribera o un Rioja en un bar, nos servirán un vino elaborado con la misma uva: la tempranillo. Es la uva española por antonomasia y, con diversos nombres, es la base de los vinos de Rioja, Ribera de Duero, Toro, La Mancha (allí se llama Cencibel), Navarra, Cataluña, Extremadura… Y si no tenemos a mano un tempranillo, lo más seguro es que sea una Garnacha, una uva hasta hace poco tiempo denostada y que, desde hace unos años, vuelve a ser valorada como merece. Es la uva de la Corona de Aragón, o mejor dicho, del Imperio aragonés del Mediterráneo, ya que, con distintos nombres, se cultiva en Francia, Italia (Sicilia), Grecia… Aquí en España, se da en Aragón, La Rioja, Cataluña y en la Sierra de Gredos, a caballo entre Ávila, Toledo y Madrid. Tanto una como otra, tempranillo y garnacha, dan excelentes vinos que, seguramente, todos hemos disfrutado en algún momento.

En nuestro menú elaborado con vinos tintos, hemos elegido también la Bobal, una uva casi desconocida para el gran público, aunque sea la segunda más plantada en España. En Valencia, más concretamente. Pero podríamos haber optado por la Monastrell, que da unos vinos de carácter en Levante y Murcia, o la extraordinaria Mencía del Bierzo y sureste de Galicia.

En este menú, sólo hemos utilizado tintas, pero pocos vinos hay tan maravillosas para la cocina como los vinos generosos del marco de Jerez, (manzanillas, finos, amontillados, olorosos o el Pedro Ximénez, un vino que es un postre en sí mismo), un tesoro que los españoles no terminamos de apreciar y que, quizá por eso, podemos comprar a precios irrisorios.

Como digo, lo ideal sería cocinar con el vino que se va a utilizar en la mesa. Como los vinos españoles además de buenos son baratos, podemos permitirnos el lujo de maridar con un Borsao selección (se distingue muy bien por su etiqueta naranja) el Paté de champiñón a la garnacha. Sale por unos 5 euros y no sería un dispendio utilizarlo para elaborar este plato. En torno a ese precio vale un crianza de Hacienda López de Haro, un clásico de Rioja que nunca defrauda y que maridaría muy bien con el Carpaccio de ternera al tempranillo. Para encontrar un vino de calidad con uva Bobal, hay que gastarse al menos los 10 euros que cuesta el Mestizaje 2017 de Bodegas Mustiguillo, una ocasión para descubrir y saborear un excelente vino.

Imprimir

10 de abril de 2020

Galmesano: justicia poética

Arzúa, un hermoso pueblo coruñés,ya en los últimos kilómetros del Camino de Santiago, es conocido, entre otras cosas, por el queso que lleva su nombre: Arzúa-Ulloa, una delicia cremosa protegida con Denominación de Origen. Sin embargo, los que saben de esto, cuando llegan a Arzúa, lo primero que preguntan es por La Arzuana, una quesería que hace, ¡pásmense ustedes!, parmesano. La historia tiene que ver con la picaresca, pero no de la quesería, sino de unos italianos que durante años hicieron con su queso más famoso, lo que hacían con el aceite: producirlo barato en España para luego, venderlo como producto italiano por todo el mundo.

Fue a finales los noventa, cuando se presentaron en esta quesería, que entonces era una cooperativa, y propusieron hacer queso con las características del parmesano. Ofrecían un contrato a largo plazo y compraban toda la producción que luego conseguían colar como queso parmesano, a pesar de las rigurosas, se supone, condiciones de la denominación de origen Parmiggiano-Regiano para que un queso lleve su nombre. El queso daba el pego, porque era elaborado con las mismas técnicas e ingredientes del Parmesano aunque no cumplía la condición principal: ser elaborado con leches de vacas de la región. Ni se elaboraba y ni se curaba allí.

Pasó el tiempo, cumplió el contrato y, de la noche a la mañana, los italianos dejaron de comprar el queso. Creen en la cooperativa que encontraron otra quesería, más barata, en algún país del Este.

Pero en Arzúa ya habían aprendido a hacer un queso de pasta prensada, con leche de vaca y con una larga maduración. Un queso de textura granulosa y quebradiza y sabor intenso que no se podía llamar parmesano y que terminaron llamando Galmesano. Dicen que el nombre se debe a que los primeros se hicieron con leche de una vaca que se llamaba Galme, aunque todo parece más sencillo: si se hace en Parma, Parmesano, si en Galicia, Galmesano.

Son piezas de unos 12 kilos, más pequeños que los gigantescos parmesanos originales, que son curadas durante un año o 6 meses y que se venden a un precio en torno a 17 euros kilo. Y se venden muy bien, aunque no son fáciles de encontrar, porque la producción no es muy grande. Lo más fácil es comprar directamente por internet a La Arzuana.

Los italianos son los mejores vendiendo sus productos alimenticios. O productos con el nombre de algunas joyas de la gastronomía que nada tienen que ver con el original. No digo ya la pizza o la pasta, sino la humilde ensalada, que ahora, en cualquier restaurante, parece que debe de llevar obligatoriamente, rúcula, parmesano rallado y vinagre de Módena. Aunque, ni el queso ni el vinagre sean auténticas mistificaciones.Y el aceite de oliva, que consiguen hacer pasar en todo el mundo como suyo, cuando seguramente lo compraron a granel y barato en Jaén y sólo hicieron que envasarlo en bellos frascos de diseño y ponerle el sello “prodotto in Italia”.

Al final, han terminado probando su propia medicina: el galmesano, que es una sabrosa forma de justicia poética.

Imprimir

19 de febrero de 2020

El diseño que nos hace más felices sin saberlo

En el Teatro Fernán Gómez, antes Centro Cultural de la Villa de Madrid se exponen estos días bolígrafos, encendedores, exprimelimones, aceiteras, maquinas de escribir, maquinillas de afeitar y una larga serie de objetos cotidianos a los que no damos importancia porque son baratos y los tenemos a mano, pero cuya falta, seguramente, nos haría la vida un poco más incómoda. Son simples, baratos, duraderos, fáciles de transportar y eficaces en la función para la que fueron creados. El título de la exposición “Funciono. Porque soy así” trata de hacernos ver que detrás de cada uno de estos artilugios hay una mano que lo diseñó, que le buscó precisamente esa forma para que cumpliera esa función precisa que nos facilita la vida.

Me llama la atención que muchos de estos objetos tienen que ver con el mundo de la cocina o de la alimentación, quizá porque cocinar y comer son lo más cotidiano: algo que todos hacemos todos los días. Y alguien, un diseñador en el más noble sentido de la palabra, le ha dado vueltas a la cabeza para crear algo que nos haga más fácil la vida.

Pienso, por ejemplo, en la lata de sardinas a la que alguien un día puso una argolla que, sólo con tirar un poco, permite que se abra con facilidad. Parece que ha sido así siempre, pero es relativamente reciente y supera a aquellos populares abrelatas de llave, sobre los que se enroscaba la tapa a la vez que abría la lata. También eran un artilugio bien pensado.

O más sencillo todavía: el embudo. No hay cosa más simple, pero hace muy sencillas operaciones como el llenado de una botella que, de otra forma, serían muy engorrosas.

Es un error pensar que el diseño sirve para crear cosas bonitas pero inútiles. El buen diseño crea objetos útiles que nos hace la vida más fácil, más agradable. Los mejores profesionales no se cansan de repetir que la belleza de un diseño está en su utilidad y que no se puede decir que algo sea bello si no sirve para lo que fue creado.

Decimos siempre que el tiempo pone las cosas en su sitio. Los diseños que nos muestran en la exposición fueron creados hace muchos años y no han sido superados.

Un ejemplo: la huevera de cartón. Lleva décadas cumpliendo su función. Permite sujetar algo tan inestable como un huevo (recordemos el huevo de Colón), impide que se rompan, facilita apilarlos, pesa poco, es barata y, además, biodegradable. ¿Alguien da más?.

Pues nuestra cocina está, seguramente, llena de ejemplos de buen diseño: el exprimelimones, el sacacorchos, las botellas de agua mineral, la cafetera italiana, la batidora de varillas o la minipimer, tan ergonómica ella... por citar sólo algunos que se muestran en la exposición.

Y la joya de la corona: la aceitera antigoteo. La dibujó Eduardo Marquina a principios de los años sesenta y, más de medio siglo después, es probablemente uno de los objetos más copiados del diseño español. Un auténtico icono.

Y la joya de la corona: la aceitera antigoteo. La dibujó Eduardo Marquina a principios de los años sesenta y, más de medio siglo después, es probablemente uno de los objetos más copiados del diseño español. Un auténtico icono.La de la foto la vende en Amazon una compañía italiana que, seguramente, no paga derechos al diseñador. Claro, que es muy probable que el aceite que contiene sea también español y se haga pasar por "olio d'oliva vergine".

Imprimir

4 de febrero de 2020

¿A setas o a Rolex?

Los renovados cines del antiguo Opción, ahora rebautizados como UrbanX, tienen unos sillones muy amplios que se reclinan hasta casi la horizontalidad. Son realmente cómodos: no chocas con el codo del vecino y te permiten que te tumbes tanto como te apetezca con solo pulsar un botón. Cada sillón, además, tiene adosada, en uno de los brazos, una mesita en la que cómodamente cabe un plato y un vaso grande. Fui un día laborable y ninguno de los pocos espectadores que había en la sala estaba haciendo uso de ella. Sin embargo, en el hall de entrada, donde la venta de palomitas, se ven llamativas fotografías de auténticos platos combinados. Supongo que una puede comprar uno y llevárselo dentro para merendar o cenar, aprovechando la mesita adosada al súper sillón. Ignoro si con el plato te dan tenedor y cuchillo. He leído, en algún sitio, que los nuevos cines, en su afán de frenar la sangría de espectadores camino de Netflix, HBO y demás, planean hacer de las salas una especie de restaurante gourmet con pantalla grande y sonido Dolby. Incluso he visto fotos de alguna de estas salas donde, en la mesita para cenar, tienen una pequeña luz que permite ver lo que comes a la vez que provoca una penumbra que diluye esa sensación de cámara oscura que es la esencia de un cine. Como son salas “de luxe” (“Premium” se dice ahora), ya no tienes que comprar la comida en el hall, sino que un camarero acude solícito a tomar la comanda y luego a servirla. Imagino que, por último, a pasar la cuenta. Como son muchas las mesas repartidas por la sala, al final aquello se debe convertir en un hormiguero de gente moviéndose y hablando (aunque sea bajito) que impide ver la película como Dios manda y, por supuesto, disfrutarla.

Me gusta mucho el cine; me gustan los buenos restaurantes (caros o baratos), pero creo que la mezcla es un error y que, pasada la novedad, no va a solucionar la deserción de los espectadores. Como en el chiste de Josechu, “déjate de Rolex. Si estamos a setas, a setas”.

En un buen restaurante, lo importante es la comida, que sólo debe aliñarse con una conversación agradable. A nadie se le ocurre poner un gran televisor con el volumen desatado cuando va a servir un menú degustación de 10 exquisiteces cuyos sabores delicados requieren que el comensal les dedique su atención para apreciarlos como merecen.

Por otra parte, en un cine, lo importante es la película, cuyo disfrute necesita el silencio absoluto y la oscuridad que, inevitablemente, concentra nuestra atención en la ventana luminosa de la pantalla. Me resulta difícil disfrutar de una buena película cuando el vecino hace comentarios constantes y se escucha el crujido de las palomitas que, además, inundan la sala de un olor poco agradable. No entiendo muy bien por qué no se no se pueden pasar 90 minutos sin comer e, incluso a los niños se les compran cubos de palomitas que, en otro sitio, se les vetarían por el peligro cierto de indigestión grave.

¡Ah! Y en ninguno de los dos sitios, ni restaurante, ni cine, me gusta que suenen los móviles.

¡Si vamos a setas: a setas!

Imprimir

Me gusta mucho el cine; me gustan los buenos restaurantes (caros o baratos), pero creo que la mezcla es un error y que, pasada la novedad, no va a solucionar la deserción de los espectadores. Como en el chiste de Josechu, “déjate de Rolex. Si estamos a setas, a setas”.

En un buen restaurante, lo importante es la comida, que sólo debe aliñarse con una conversación agradable. A nadie se le ocurre poner un gran televisor con el volumen desatado cuando va a servir un menú degustación de 10 exquisiteces cuyos sabores delicados requieren que el comensal les dedique su atención para apreciarlos como merecen.

Por otra parte, en un cine, lo importante es la película, cuyo disfrute necesita el silencio absoluto y la oscuridad que, inevitablemente, concentra nuestra atención en la ventana luminosa de la pantalla. Me resulta difícil disfrutar de una buena película cuando el vecino hace comentarios constantes y se escucha el crujido de las palomitas que, además, inundan la sala de un olor poco agradable. No entiendo muy bien por qué no se no se pueden pasar 90 minutos sin comer e, incluso a los niños se les compran cubos de palomitas que, en otro sitio, se les vetarían por el peligro cierto de indigestión grave.

¡Ah! Y en ninguno de los dos sitios, ni restaurante, ni cine, me gusta que suenen los móviles.

¡Si vamos a setas: a setas!

Imprimir

28 de enero de 2020

Los besos al pan

Ropavieja, croquetas, albóndigas, ensalada de pollo, torrijas… la sabiduría popular ha encontrado siempre la manera de hacer platos deliciosos con las sobras de la comida del día anterior. No estoy segura de que esas recetas que, en tiempos de escasez se crearon de forma natural para que nada comestible se desperdiciara, hubieran nacido ahora cuando el cubo de la basura suele ser el destinatario de todo lo que no nos comemos de una sentada. Parece como si, al no consumirse de inmediato, dejara de ser comida para adquirir la espúrea condición de basura. Y en los supermercados, la comida que deja de ser comercial porque le resta poco para caducar va directamente a esos contenedores en los que se prohíbe escarbar a los indigentes. O todos esos productos que se tiran antes de entrar en la cadena comercial porque no tienen la vistosidad que requieren las rutilantes estanterías de las tiendas y mercados urbanos.

La FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación calcula que un tercio de la producción mundial de alimentos se pierde o se estropea sin ser consumida: 1300 millones de toneladas de frutas, verduras, carnes, pescados etc. termina en la basura, unos 200 kilos por cada habitante de la tierra.

El cubo de la basura es el principal cliente de la industriaalimentaria y eso no deja de ser una barbaridad. Cuando los recursos de la tierra empiezan a ser insuficientes para una población siempre en aumento, no tiene sentido seguir despilfarrando de esa manera, sólo porque en el supermercado se nos van los ojos sobre productos que no vamos a consumir. Supone un gasto innecesario y además un atentado ecológico, porque la producción de esos alimentos requiere un consumo, grande o pequeño, de agua, un bien escaso; el uso de abonos que terminan dejando tierras y ríos contaminados; y, por supuesto, la emisión de CO2, el temible gas de efecto invernadero que emite la maquinaria de cultivo y los medios de transporte.

Y, lo último, pero no lo menos importante, un serio problema de conciencia, si se tiene en cuenta que 821 millones de personas (18 veces la población de España) tienen desnutrición, pasan hambre o,simplemente, mueren porque no tienen qué comer. Así, el hecho de decidir qué compramos y en qué cantidades, qué tiramos porque no nos apetece ya, en definitiva, cómo consumimos, produce un gigantesco efecto mariposa que hace que el mundo sea de una o de otra forma. Las decisiones personales no mueven el mundo, sobre todo si se enfrentan a la poderosísima industria alimenticia, pero si sumamos millones de decisiones individuales, empiezan a hacerse notar. Hay que tenerlo en cuenta en el supermercado, en la cocina y en la mesa.

En un mundo al que le estallan las costuras por un consumo desaforado, seguir desperdiciando alimentos es acercarse a la catástrofe. Cuando éramos pequeños, si el pan caía al suelo, lo recogíamos, lo besábamos y volvía a estar apto para el consumo. ahora, en muchos casos, se tira. No sería malo que volviéramos a besar el pan.

Imprimir

21 de enero de 2020

¿No volverá Lisboa antigua y señorial?

Son turistas, modernos, hípsters y demás tribus amantes de las modas, que, posiblemente, nunca hicieron la compra en un mercado de verdad. El Mercado da Ribeira, ha sido siempre, desde que lo mandó construir el Marqués de Pombal, el auténtico vientre de Lisboa. Pero de eso ya sólo queda la fachada, que recuerda a Macao, y esa extraña cúpula que permitió a los lisboetas bautizarlo como “A mesquita do nabo”. De hecho, el mercado ya no se llama de la Ribeira, sino Time Out Market, porque lo promueve esa empresa de guías turísticas y de ocio que ya tiene previsto ampliar la franquicia a otras capitales del mundo. La senda exitosa que abrió el Mercado de San Miguel (he leído en algún sitio que recibe 11 millones de visitantes al año) se ha convertido en una autopista. Yo estuve este sábado en el de Lisboa y me sentí abrumada por la multitud. Aunque algunos de los más afamados chefs portugueses han plantado allí sus puestos (algo parecido al Platea madrileño) no creo que se pueda disfrutar comiendo encaramada en un taburete en el pequeño espacio que se ha conseguido a codazos y, posiblemente, alejada de tu pareja, que sólo encontró sitio dos metros más allá.

Así que nos fuimos a un restaurante popular del barrio de Rato, que ya conocíamos de otras veces, y allí nos zampamos un estupendo gallopedro y un bacalhau a Braz, en su punto, mientras que charlábamos amigablemente con el dueño, que resultó ser de Vigo y que, además de presentarnos a sus hijos, nos explicó como está reduciendo el almidón a la creme brulée para que no sea excesivamente dulce y que la tuesta con un quemador, porque el soplete termina dejando sabor a gas. Dos platos, postres, cervezas, vino y agradable conversación (el sábado para nosotros, nos dijo el gallego, es casi un día de descanso) hicieron una cuenta de 21,90 euros. El local, ahora que lo pienso, no tiene ni nombre, pero parece que no lo necesite, porque diariamente lo llena la gente que trabaja cerca. En todo caso, está debajo de la farmacia situada en un extremo del Largo de Rato.

El turismo masivo no puede con todo

La “turistización” de las ciudades está provocando cambios drásticos y no siempre a mejor, a no ser que solo hablemos de economía. Sin salir de Lisboa

A la salida del metro en el largo de Chiado, todavía abre sus puertas, orgullosa, la Barbearia Campos, donde a principios del siglo XX se arreglaba el bigote el mismísimo Eça de Queiroz. Y, en A Ginginha de Rossio, te siguen sirviendo, a pie de calle, ese curioso y dulzón licor de cerezas que tanto gusta a nuestros vecinos.

En fin, gastronómicamente, de mi corta escapada a Lisboa me quedo con el recuerdo del restaurante

Sacramento donde comimos una estupenda corvina sobre risotto y un plato que reunía tres formas distintas de cocinar el bacalao, lo cual simplifica mucho las cosas si eres de las que quiere tomar bacalao y no termina de decidirse entre las mil maneras distintas que lo hacen en Portugal.

Y el recuerdo también de un arroz con pescado (cherne) en Pata Roxa, frente a la playa de Caparica: un local a rebosar en el que no te imaginas como son capaces de dar el punto perfecto a los platos en medio de esa vorágine.

Así que no todo está perdido. Más allá de la turistización, la gentrificación, la especulación y demás plagas que terminan en on, sigue la Lisboa de siempre. No hay más que salirse unos pasos de los caminos trillados por las guías de viaje. Aunque hay pocas cosas comparables a un recorrido en el eletrico (tranvía) 28 y eso lo recomiendan todas.

Y, de vez en cuando una bica, ese delicioso y mínimo café que apenas cuesta un euro, acompañada por un dulce y calórico pastel de nata, aunque no lleve el sello de excelencia de la Pastelaria de Belem.

Restaurante Sacramento

Calçada do Sacramento 46,

Lisboa

Tfno: +351 21 342 0572

Restaurante Pata Roxa

Avda. General Humberto Delgado 23

Costa de Caparica (Almada

Tfno: +351 21 291 8644

10 de diciembre de 2019

Se nos viene encima la Navidad

Ya están aquí las Navidades, esa maratón de compras compulsivas, comidas pantagruélicas y multitudinarias (y, a veces, tumultuarias) fiestas familiares en la que nos entretenemos mientras acaba un año y empieza el siguiente. Aunque muchos renieguen de ella, nadie se sabe resistir a la Navidad. Y la Navidad, como toda fiesta importante que se precie, tiene su especialidad gastronómica. En este caso especialidades, que, como es habitual, rebosan calorías por todas partes.

Esto de comer con tanta abundancia en estas fechas es relativamente reciente. Históricamente, España ha sido siempre muy austera en esto de la comida. Para decirlo sin eufemismos, aquí se ha pasado más hambre que otra cosa. Quizá por eso el villancico popular decía: ”Ya bajan rodando, por las escaleras, higos y manzanas, castañas y peras”, es decir, alimentos básicos y baratos, muy alejados del lujo y la exuberancia de las mesas navideñas actuales. De hecho, la Wikipedia, en la entrada referida a las tradiciones gastronómicas, señala que cosas como el marisco, sólo han aparecido en las comidas navideñas españolas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ahora el villancico debería hablar de mariscos, ostras, foies, pavos y otras exquisiteces que tienen dos cosas en común: lo caras que son y el aporte excesivo de calorías que nos meten para el cuerpo. Porque el menú de las cenas y comidas de Navidad parece diseñado por un nutricionista loco. O por los dueños de los gimnasios, que esperarían hacer el agosto a partir del día de Reyes, cuando pongamos el pie en la báscula. Grasas, azúcares, sal, alcohol… todo lo que los nutricionistas nos prohíben el resto del año, se consume sin tino en estas fiestas. Los turrones, esa exquisitez que nos dejaron los árabes, son quizá uno de los alimentos más calóricos que existen. De Alicante o de Jijona, los más clásicos, se componen básicamente de almendras y miel (azúcar). Son como barritas energéticas Otro tanto ocurre con los mazapanes, mientras que los polvorones y mantecados añaden la manteca: ¿alguien da más? Se calcula que cien gramos de cualquiera de estos dulces aportan al cuerpo más de 500 kilocalorías, y que, para desgastarlas, habría que andar a paso ligero, más de tres horas. Pero los dulces, que, como canta el anuncio de la tele, vuelven a casa por Navidad, son sólo el colofón de menús excesivos regados con los mejores vinos, sidras y cavas. Lo dicho, un maratón de comidas que, en España, es más largo que en otros países, porque dura hasta el día de Reyes. Pero ¿quién se resiste? Además, “cuñados” aparte, suelen ser reuniones muy agradables en las que las familias, cada vez más dispersas, tienen ocasión de juntarse y echar unas risas.

Aunque luego refunfuñemos, porque no está bien visto que te guste la Navidad.

Y a propósito de comidas navideñas, aquí puedes ver una bonita infografía sobre las tradiciones culinarias de esta fecha en Españay otros paises.

Imprimir

26 de noviembre de 2019

Patrimonio intangible de la Humanidad

Una parte importante de las recetas de cocina madrileña que he recogido en mi libro están vivas porque las han adoptado los bares. Las croquetas, los callos, la ensaladilla rusa, los boquerones en vinagre, las bravas… son platos que nos resultan familiares, no porque los veamos en la cocina de casa, sino porque los consumimos en los bares. Cuando me planteé la posible lista de platos, me di cuenta de que algunos de ellos eran casi arqueología culinaria, que nadie los hace ya en casa, bien porque su elaboración no es fácil, bien porque se les considera cocina viejuna, poco adecuada para estos tiempos de mestizajes y moderneces que corren. Pero seguimos pidiéndolos en los bares. Aunque sólo fuera por eso, habría que levantarles un monumento.

No conozco ningún país en el mundo donde los bares supongan tanto en la vida diaria de la gente. Quizá los pubs británicos e irlandeses, donde mucha gente se reúne desde la caída de la tarde para beber hasta caerse de culo, si es que no tocan antes la campana que marca la hora del cierre.

Yo creo que al bar español no se va a beber. No digo que no se beba, pero cuando uno va a un bar, acude a charlar con los amigos y casi parece que la bebida, nunca de excesivo grado alcohólico, es una excusa para arreglar el mundo o destripar a los conocidos ausentes, en animada conversación con amigos, familiares o incluso vecinos de barra absolutamente desconocidos. Beber no es lo importante, ni se va al bar a emborracharse como en otros países hacen esos hombres tristes que consumen alcohol en solitario, apoyados en la barra hasta que esta (la barra) es la única que les garantiza el equilibrio.

Lo entendió muy bien Gabinete Caligari: “bares, qué lugares, tan gratos para conversar”. Lo entiende muy bien la Coca-Cola cuando quiere que su bebida se identifique con algo cálido y hace un canto en sus anuncios a los benditos bares españoles: “la red social más grande”.

Posiblemente sea España el único país donde se ven niños en los bares. A nadie extraña, incluso, que una mamá de allí el pecho a su bebé. El bar es el lugar donde nos socializamos y los niños, a veces muy latosos, acompañan a sus padres al sitio donde se reúnen con la gente, como les acompañan a misa o a un partido de fútbol.

-Oye, dale un zumo al niño, con una pajita y unas patatitas, para que se entretenga.

Y al niño, como el zumo por la pajita, le va entrando en vena la cultura española del bar. Y quedará grabado en su ADN que, en los bares españoles, la bolsita del azucarillo o la servilleta de papel con la que nos limpiamos la grasilla de la tapa van directamente al suelo, donde pueden convivir con caparazones de gambas o huesos de aceituna. Eso también son los bares españoles. Y un ruido ensordecedor, sobre el que se alza la voz del camarero:

-Una de chopitos, una de boquerones en vinagre y una de bravas.

-Marchandooo, le da la réplica el coro de la cocina como en un desafinado dúo de ópera.

Si la algarabía de la Plaza de Jemaa el Fna, en Marrakech, ha sido declarada patrimonio oral de la humanidad y los tranvías de Lisboa tienen también el reconocimiento de la Unesco, ¿qué esperan para declarar a nuestros bares patrimonio intangible del mundo? ¿O es que esos de la UNESCO nunca han estado en un bar español?

Imprimir

No conozco ningún país en el mundo donde los bares supongan tanto en la vida diaria de la gente. Quizá los pubs británicos e irlandeses, donde mucha gente se reúne desde la caída de la tarde para beber hasta caerse de culo, si es que no tocan antes la campana que marca la hora del cierre.

Yo creo que al bar español no se va a beber. No digo que no se beba, pero cuando uno va a un bar, acude a charlar con los amigos y casi parece que la bebida, nunca de excesivo grado alcohólico, es una excusa para arreglar el mundo o destripar a los conocidos ausentes, en animada conversación con amigos, familiares o incluso vecinos de barra absolutamente desconocidos. Beber no es lo importante, ni se va al bar a emborracharse como en otros países hacen esos hombres tristes que consumen alcohol en solitario, apoyados en la barra hasta que esta (la barra) es la única que les garantiza el equilibrio.

Lo entendió muy bien Gabinete Caligari: “bares, qué lugares, tan gratos para conversar”. Lo entiende muy bien la Coca-Cola cuando quiere que su bebida se identifique con algo cálido y hace un canto en sus anuncios a los benditos bares españoles: “la red social más grande”.

Posiblemente sea España el único país donde se ven niños en los bares. A nadie extraña, incluso, que una mamá de allí el pecho a su bebé. El bar es el lugar donde nos socializamos y los niños, a veces muy latosos, acompañan a sus padres al sitio donde se reúnen con la gente, como les acompañan a misa o a un partido de fútbol.

-Oye, dale un zumo al niño, con una pajita y unas patatitas, para que se entretenga.

Y al niño, como el zumo por la pajita, le va entrando en vena la cultura española del bar. Y quedará grabado en su ADN que, en los bares españoles, la bolsita del azucarillo o la servilleta de papel con la que nos limpiamos la grasilla de la tapa van directamente al suelo, donde pueden convivir con caparazones de gambas o huesos de aceituna. Eso también son los bares españoles. Y un ruido ensordecedor, sobre el que se alza la voz del camarero:

-Una de chopitos, una de boquerones en vinagre y una de bravas.

-Marchandooo, le da la réplica el coro de la cocina como en un desafinado dúo de ópera.

Si la algarabía de la Plaza de Jemaa el Fna, en Marrakech, ha sido declarada patrimonio oral de la humanidad y los tranvías de Lisboa tienen también el reconocimiento de la Unesco, ¿qué esperan para declarar a nuestros bares patrimonio intangible del mundo? ¿O es que esos de la UNESCO nunca han estado en un bar español?

12 de noviembre de 2019

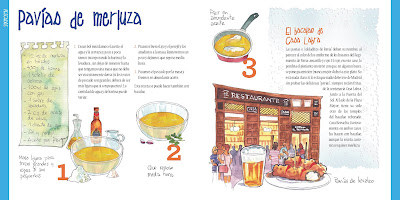

Mis recetas de cocina madrileña

Por eso, cuando ediciones La Librería, especializada en temas de Madrid, me pidió que escribiera un recetario de cocina madrileña, tuve que echar mano de la memoria, de lo que he visto cocinar y he comido en mi casa y en muchas casas de Madrid antes de que la pizza a domicilio se convirtiera en la mejor opción, si es que “mejor” puede ser un adjetivo aplicable al caso.

Porque, efectivamente, la cocina madrileña ha sido y es, esencialmente, doméstica y familiar. Si cierras los ojos, la ves cociendo a borbotones en esas películas en blanco y negro de Fernán Gómez, donde la cocina es a la vez sastrería y comedor. O la escuchas repicando en la buhardilla como el cocidito madrileño de Pepe Blanco.

Así pues, aunque no en restaurantes ni en tratados culinarios, la cocina madrileña está en la memoria colectiva de los madrileños. Es lo que comíamos a diario, con una variedad limitada de platos que se han ido conformando del mismo modo que la ciudad, es decir convirtiendo automáticamente en madrileño a cualquiera que llega de fuera. En casi todas las regiones españolas hay cocido, pero el madrileño se ha convertido en el rey de los cocidos. Los calamares fritos se consumen en toda España, pero nadie los ha acogido como Madrid, capaz de hacer de un bocadillo el santo y seña de su gastronomía popular. Y el bacalao rebozado, y el besugo al horno, y el pisto manchego, y la gallina en pepitoria… se comen en todas partes, pero nadie puede negar que son tan madrileños como la Cibeles.

Ha sido casi emocionante ir reuniendo esa media centena de platos que componen el libro. Al terminar, me he dado cuenta de que son platos muy sencillos en su elaboración, con ingredientes baratos y realmente sabrosos.

Además, dan ganas de comerlos, en los estupendos dibujos con los que los ha ilustrado, paso a paso, ese extraordinario acuarelista que es Joaquín González Dorao.

Yo sólo espero haber contribuido a que esta riqueza gastronómica no caiga en el olvido y a que, aunque sólo sea de vez en cuando, volvamos a la cocina de siempre que, si ha perdurado, por algo será.

Cocina madrileña

(50 recetas tradicionales y 50 curiosidades gastronómicas) Elena Segura, con ilustraciones de Joaquín González Dorao.

Ediciones la Librería

Madrid 1919

A la venta en la propia tienda de la editorial (Calle Mayor 80, Madrid) o en las principales librerías y en internet

Imprimir

5 de noviembre de 2019

Steak tartare

El estirado maître prolongó aún más su cuello y, arqueando las cejas, forzó la sonrisa condescendiente para mirar por encima del hombro a aquel hombre al que sus modales de nuevo rico delataban a la legua.

-Un steak tartare muy hecho, había ordenado en el tono de voz de quien está acostumbrado a mandar. Alrededor, otros comensales trataban de tapar la risa llevándose la servilleta a los labios… El silencio se hizo muy incómodo.

La escena es un tópico que sale siempre a relucir entre las anécdotas de camareros veteranos. De los tiempos en que el steak tartare sólo se servía en los restaurantes más elegantes y siguiendo normas muy estrictas en su elaboración. Unas normas fijadas nada menos que en la primera edición del Diccionario Larousse Gastronómico, hace más de 80 años.

Ahora, rara es la carta de restaurante que no lo acoge en su seno, con las más diversas advocaciones. Se ha puesto de moda con todo lo que eso puede suponer en estos tiempos de vértigo. Porque vértigo produce el atrevimiento de algunos aspirantes a chef que no dudan en proponer steak tartare de pescado, de verduras e, incluso, muy hechos. Yo misma propongo esta semana un tartar de salmón, aunque me he cuidado mucho de suprimir antes el steak en el enunciado.

Todo el mundo sabe que el steak tartare se hace con carne de vaca (no cerdo, no pollo), y algunos también que steak es la aportación americana a la denominación de este filete picado, que allí hizo furor en los primeros años del siglo XX. “Steak a la americaine” se le llamaba en París a este filete: “Steak a la americaine served with tartare sauce”. Abreviando Steak tartare.

Tampoco está mal la historia de su origen en la carne que los jinetes tártaros ponían sobre sus monturas para ablandarlos bajo sus posaderas en sus largas cabalgadas. La carne, se ablandaría y es posible, incluso, que se cociera un poco. Luego al final de la cabalgada se lo comían a bocados. No parece que tenga nada que ver con esa delicadeza que hoy llamamos Steak tartare, porque este plato se elabora (no se cocina: la carne debe estar cruda) con la mejor carne de vaca y, además, es condición indispensable cortarla en trozos muy pequeños y, siempre, a cuchillo. En trozos muy pequeños, no pequeñísimos. Tampoco vale hacerlo de un día para otro. La carne debe ser recién cortada y la maceración con los distintos ingredientes se hará muy poco antes de servirla. En esto tienen que ver también cuestiones prácticas: tanto la carne picada como la yema de huevo que coronará el tartare pueden contaminarse fácilmente con bacterias si se les deja tiempo. La “original idea” de coronar el tatare con la yema puesta sobre medio cascarón de huevo que se ha visto en algún restaurante añadiría el peligro de la salmonella. La yema si el huevo es bueno y fresco se sostiene sola.

Así pues, sigamos al Larousse Gastronomico: “A la tártara, es un filete tomado de la chuleta o del solomillo, picado, sazonado con sal y pimienta, al que se da forma y se sirve crudo con una yema de huevo cruda en lo alto. Al lado se servirán alcaparras, cebolla picada y perejil”.

Ah, se pronuncia “esteik”. Si lo hacemos así el maitre estirado del inicio nos tendrá en cuenta. Si pedimos un “estick” estaremos demandando un palo, que es el significado literal de stick en inglés. Lo mismo nos atiza con uno.

El de la foto es el steak tartare que dan en la Vinoteca Moratín, un sitio donde saben cómo hacerlo.

Imprimir

-Un steak tartare muy hecho, había ordenado en el tono de voz de quien está acostumbrado a mandar. Alrededor, otros comensales trataban de tapar la risa llevándose la servilleta a los labios… El silencio se hizo muy incómodo.

La escena es un tópico que sale siempre a relucir entre las anécdotas de camareros veteranos. De los tiempos en que el steak tartare sólo se servía en los restaurantes más elegantes y siguiendo normas muy estrictas en su elaboración. Unas normas fijadas nada menos que en la primera edición del Diccionario Larousse Gastronómico, hace más de 80 años.

Ahora, rara es la carta de restaurante que no lo acoge en su seno, con las más diversas advocaciones. Se ha puesto de moda con todo lo que eso puede suponer en estos tiempos de vértigo. Porque vértigo produce el atrevimiento de algunos aspirantes a chef que no dudan en proponer steak tartare de pescado, de verduras e, incluso, muy hechos. Yo misma propongo esta semana un tartar de salmón, aunque me he cuidado mucho de suprimir antes el steak en el enunciado.

Todo el mundo sabe que el steak tartare se hace con carne de vaca (no cerdo, no pollo), y algunos también que steak es la aportación americana a la denominación de este filete picado, que allí hizo furor en los primeros años del siglo XX. “Steak a la americaine” se le llamaba en París a este filete: “Steak a la americaine served with tartare sauce”. Abreviando Steak tartare.

Tampoco está mal la historia de su origen en la carne que los jinetes tártaros ponían sobre sus monturas para ablandarlos bajo sus posaderas en sus largas cabalgadas. La carne, se ablandaría y es posible, incluso, que se cociera un poco. Luego al final de la cabalgada se lo comían a bocados. No parece que tenga nada que ver con esa delicadeza que hoy llamamos Steak tartare, porque este plato se elabora (no se cocina: la carne debe estar cruda) con la mejor carne de vaca y, además, es condición indispensable cortarla en trozos muy pequeños y, siempre, a cuchillo. En trozos muy pequeños, no pequeñísimos. Tampoco vale hacerlo de un día para otro. La carne debe ser recién cortada y la maceración con los distintos ingredientes se hará muy poco antes de servirla. En esto tienen que ver también cuestiones prácticas: tanto la carne picada como la yema de huevo que coronará el tartare pueden contaminarse fácilmente con bacterias si se les deja tiempo. La “original idea” de coronar el tatare con la yema puesta sobre medio cascarón de huevo que se ha visto en algún restaurante añadiría el peligro de la salmonella. La yema si el huevo es bueno y fresco se sostiene sola.

Así pues, sigamos al Larousse Gastronomico: “A la tártara, es un filete tomado de la chuleta o del solomillo, picado, sazonado con sal y pimienta, al que se da forma y se sirve crudo con una yema de huevo cruda en lo alto. Al lado se servirán alcaparras, cebolla picada y perejil”.

Ah, se pronuncia “esteik”. Si lo hacemos así el maitre estirado del inicio nos tendrá en cuenta. Si pedimos un “estick” estaremos demandando un palo, que es el significado literal de stick en inglés. Lo mismo nos atiza con uno.

El de la foto es el steak tartare que dan en la Vinoteca Moratín, un sitio donde saben cómo hacerlo.

Imprimir

22 de octubre de 2019

¡Niño, pon la mesa!

No sé si esta costumbre, la de poner la mesa, se va perdiendo en muchas casas, donde ya no es fácil que se junte la familia a la hora del almuerzo y, por la noche, se toma cualquier cosa frente al televisor.

Pero hoy no quiero hacer costumbrismo domestico-familiar. Me interesa fijarme en la expresión: “poner la mesa”. Según el diccionario de la Real Academia, poner, significa “colocar en un sitio o lugar a alguien o algo”. Es decir, no se entiende por qué se dice "poner la mesa", si lo que vamos a hacer es cubrirla con un mantel o un hule y disponer sobre este los platos, vasos, cubiertos y servilletas que utilizaremos en la comida.

Cuando hayamos terminado de comer, alguien “quitará la mesa”, lo que supone que va a retirar, camino del fregadero, todo lo que se trajo al ponerla. En las inocentes disputas familiares habrá un tira y afloja.

-Que la quite mi hermano, que a mí me ha tocado ponerla.

Pero una vez más, la expresión es extraña para la acción que se pretende. Recurrimos otra vez al diccionario de la Academia que nos dice que quitar es “tomar algo apartándolo de otras cosas, o del lugar o sitio en que estaba”. Nadie va a traer la mesa desde otro lugar ni se la va a llevar cuando hayamos cenado. ¿Por qué utilizamos entonces estas expresiones?

La explicación es muy sencilla

A lo largo de la historia, nunca hubo en las casas una mesa destinada únicamente a comer. La mesa se armaba cada vez que era necesario con un tablero sostenido por dos caballetes, que se cubría con un mantel. Al terminar la comida, se desmontaba todo y se guardaba en su sitio. Ahí cuadra perfectamente lo de "poner" o "quitar" la mesa. Hay que decir que, en las casas más humildes, ni eso. Se contentaban con sentarse alrededor de la sartén y comer directamente de ella. Se bebía de una bota o de un botijo.

En el Museo del Prado, hay un cuadro de Luis Paret, en el se representa a Carlos III comiendo ante sus cortesanos. Y efectivamente, vemos como el Rey está sentado ante una mesa, situada en un rincón de un suntuoso salón del Palacio de Oriente, que por entonces se acababa de estrenar. La mesa está cubierta por un mantel blanco que llega hasta el suelo para ocultar lo que sin duda es un sencillo tablero sobre dos caballetes. Al parecer, a Carlos III le gustaba cambiar el lugar de sus almuerzos por distintos salones, lo que resultaba fácil por este sistema. De hecho, en este como en otros palacios hay multitud de mesas, pero son escritorios, burós, o pequeñas obras de arte, con incrustaciones de piedras nobles y patas muy labradas, pero inadecuadas para sentarse a comer.

En el castillo de Pau donde nació Enrique IV de Francia, se conserva una enorme mesa para banquetes, que no es otra cosa que una sucesión de tableros sobre caballetes, que se puede ampliar hasta donde lo permitan los límites del salón. Era fácil desmontarlos tras una cena y convertir el espacio en salón de baile, por ejemplo

La mesa de comedor

La mesa de comedor tal como la conocemos ahora, es decir, como mueble específico sólo para comer, se empezó a introducir en España a finales del siglo XVIII, como una moda que llegaba de Francia. Son mesas más ligeras que esos mastodontes puramente decorativos de los que hablábamos y se empiezan a instalar, como signo de distinción, en las casas y palacios de la aristocracia. A pesar de su ligereza, no se pueden transportar fácilmente de una habitación a otra, con lo cual en estas casas de ricos se les destina una habitación específica, es decir, el comedor. La cosa se fue democratizando después y todas las casas tuvieron su comedor presidido por su “mesa de comedor”. Y así hasta nuestros días en que se podría intuir que se da marcha atrás. Como las viviendas son cada vez más pequeñas, se tiende a comer en la cocina y sólo se utiliza el comedor cuando hay invitados. Conozco ya casas donde la mesa de comedor se ha suprimido y, cuando hay una comida más importante, se improvisa la mesa con tablero y caballetes que se suben del trastero. Como siempre fue.

Ah, desconfiad si un anticuario pretende venderos una mesa de comedor del Siglo XVII. No existían en ese tiempo.

Imprimir

4 de junio de 2019

Diez tapas madrileñas y donde tomarlas con unas cañitas

La pregunta es: ¿a dónde llevarías a comer a un extranjero que visita Madrid y quiere conocer nuestras tapas más allá de esas mistificaciones que ofrecen por ahí fuera con ese nombre?. ¿Qué debería probar, si o si, para llevarse una idea cabal, aunque sucinta, del mundo de las tapas. En los últimos años el número de locales de este tipo se ha disparado por todas partes y han aparecido zonas como Retiro o Ponzano donde se rinde culto a la tapa de gran calidad y de precio en consonancia. Pero, repartidos por el mapa de la ciudad, hay bares de toda la vida que, con trabajo y constancia, han terminado por hacerse un nombre en el Sancta Sanctorum de la tapa de Madrid.

Así pues, una vez que hemos llevado a nuestro amigo extranjero al Mercado de San Miguel, porque no se quiere ir de Madrid sin conocer ese espectáculo del que habla medio mundo, pensemos en diez barras de la capital donde tomar las mejores especialidades de la tapa madrileña. Y quien dice tapa, dice ración, esa unidad de medida tan típica de Madrid, que ni siquiera hace falta nombrar cuando pedimos “una de bravas”, “una de callos”, “una de boquerones”...

1.- Bacalao rebozado

Muchos pondrían en primer lugar los bocadillos de calamares que todavía ofrecen algunos bares en el entorno de la Plaza Mayor, pero no está claro que, ahora mismo, esos bocatas que nos excitan la nostalgia y los jugos gástricos a las que tenemos algunos años, sean representativos de lo que los madrileños buscamos cuando vamos a un bar. Mejor, aprovechando que estamos en esa plaza de visita inexcusable si acompañamos a un forastero, nos pasamos por Casa Revuelta, en el pequeño callejón peatonal que une la calle de Toledo con Puerta Cerrada, para tomar allí uno de esos bacalaos rebozados extraordinarios que salen de su cocina. Si, ya sé que los de Casa Labra son estupendos, pero estos, para mi gusto, los superan.

2.- Patatas bravas

Es posible que a nuestro amigo le hayan hablado de las patatas bravas, esa sencilla y barata delicia que nunca falta en un bar madrileño como Dios manda. La rutina querría que pasáramos por el Callejón de Gato y entrásemos en Las Bravas para tomar unas ídem. No es mala opción, pero si queremos tomar las mejores bravas de Madrid hay que salir del anillo de la M-30 y acercarse a Docamar, en el barrio de Quintana, a donde cada día peregrinan cientos de personas para comer cocidas, después fritas y, por último, aliñadas con esa salsa picantilla que les da nombre, cientos de raciones de bravas. Hasta tres toneladas de patatas llegan a vender en una sola semana.

3.- Callos a la madrileña

También lejos de los circuitos del centro está el Bar Alonso, que, allá por el barrio de la “Prospe”, sirve sin duda los mejores callos de Madrid. Aunque se puede aprovechar el viaje y degustar otras excelencias como su ensaladilla rusa o, también, las bravas, en Alonso hay que pedir siempre una de callos para consumir en la barra y, de paso, llevarse en un “tuper” una buena ración para los amigos que no pudieron venir.

4.- Tortilla española

Y la tortilla española ¿dónde dan la mejor? A mi me gusta jugosa, muy jugosa y por eso mi elección es Sylkar, un bar de la calle Espronceda que ya registraba llenos cuando la zona de Pozano estaba muy lejos de la efervescencia actual. Es una tortilla que casi hay que tomar con cuchara y que, como la demanda es muy grande, siempre está recién hecha. Tampoco le haría ascos a las tortillas de Casa Dani, en el Mercado de la Paz. Allí la calidad no riñe con la cantidad, aunque cada día sirvan decenas y decenas de ellas a los parroquianos del mercado.

5.- Croquetas

Para tomar las mejores croquetas, no estaría de más acercarse a la barra del restaurante Viavélez, ese asturiano de la calle del General Perón, donde las sirven con un rebozado fino y perfecto que esconde una bechamel muy cremosa que resalta los trocitos de jamón de su interior. Tabién cabe pasarse por la Taberna Rosell, junto a la estación de Atocha, aunque sólo sea por probar cual es la causa de que tengan contratada a una señora sólo para hacer las croquetas. Es, además, uno de los pocos sitios que se mantienen intactos desde los primeros años del siglo pasado.

6.- Ensaladilla rusa

Sobre gustos no hay nada escrito, pero si hablamos de ensaladilla rusa, hay casi unanimidad en que la mejor de Madrid la hacen en La tasquita de enfrente, a un paso de la Gran Vía, Todos los ingredientes se cuecen por separado y se reúnen al cobijo de una mayonesa magníficamente trabada y coronada, según el capricho del chef, con una buena ventresca, unas huevas de trucha, erizo de mar… Yo la he tomado excelente en Taberna la Cruzada, que, si vamos con turistas, queda a dos pasos del Palacio de Oriente.

7.- Boquerones en vinagre

Me gusta ir a tomar los boquerones en vinagre a El Boquerón, una pequeña tasca del barrio de Lavapiés, decorada con azulejos, cuyos dueños, además de tener un caballo de carreras que compite en el hipódromo, hacen unos excelentes boquerones que nadan, inmaculadamente blancos, sobre un excelente aceite de oliva. Es bar también de marisco barato, pero de bastante calidad.

8.- Torreznos

Aunque últimamente aparecen como tapa estrella en algunos locales de moda, yo elegiría el bar Los Torreznos, para tomar ese delicioso aperitivo. Aunque los torreznos son la enseña gastronómica de Soria, en este caso la panceta llega de Ávila, de un pueblo que se llama nada menos que La hija de Dios. No extraña que les salgan divinos.

9.- Oreja a la plancha

Torreznos muy buenos dan también en Casa Sotero, un bar con cuya fachada de azulejos te das nada más salir del metro de Valdeacederas. Allí hacen extraordinariamente todo lo que sea susceptible de pasar por la plancha, pero yo me quedaría con la oreja, crujiente, sabrosa, con la grasa justa, que hace que el desplazamiento merezca la pena.

10.- Pescaito frito

Y para terminar, una concesión al pescado: La Caleta, está, como si fuera una premonición, en la Calle Tres Peces, cerquita de Lavapiés, y ofrece muy buenas frituras de esos pescaitos menores de la Bahía de Cádiz, que rebozan en harina de grabanzo y sirven en cucuruchos de papel de estraza.

Casa Revuelta

Latoneros 3

28005 Madrid

Casa Labra

Tetuan 12

28013 Madrid

Docamar

Alcalá 337

28027 Madrid

Bar Alonso

Gabriel Lobo18

28002 Madrid

Sylkar

Espronceda 17

28003 Madrid

La tasquita de enfrente

El Boquerón

Los Torreznos

Casa Sotero

La Caleta

Imprimir

Así pues, una vez que hemos llevado a nuestro amigo extranjero al Mercado de San Miguel, porque no se quiere ir de Madrid sin conocer ese espectáculo del que habla medio mundo, pensemos en diez barras de la capital donde tomar las mejores especialidades de la tapa madrileña. Y quien dice tapa, dice ración, esa unidad de medida tan típica de Madrid, que ni siquiera hace falta nombrar cuando pedimos “una de bravas”, “una de callos”, “una de boquerones”...

1.- Bacalao rebozado

Muchos pondrían en primer lugar los bocadillos de calamares que todavía ofrecen algunos bares en el entorno de la Plaza Mayor, pero no está claro que, ahora mismo, esos bocatas que nos excitan la nostalgia y los jugos gástricos a las que tenemos algunos años, sean representativos de lo que los madrileños buscamos cuando vamos a un bar. Mejor, aprovechando que estamos en esa plaza de visita inexcusable si acompañamos a un forastero, nos pasamos por Casa Revuelta, en el pequeño callejón peatonal que une la calle de Toledo con Puerta Cerrada, para tomar allí uno de esos bacalaos rebozados extraordinarios que salen de su cocina. Si, ya sé que los de Casa Labra son estupendos, pero estos, para mi gusto, los superan.

2.- Patatas bravas

Es posible que a nuestro amigo le hayan hablado de las patatas bravas, esa sencilla y barata delicia que nunca falta en un bar madrileño como Dios manda. La rutina querría que pasáramos por el Callejón de Gato y entrásemos en Las Bravas para tomar unas ídem. No es mala opción, pero si queremos tomar las mejores bravas de Madrid hay que salir del anillo de la M-30 y acercarse a Docamar, en el barrio de Quintana, a donde cada día peregrinan cientos de personas para comer cocidas, después fritas y, por último, aliñadas con esa salsa picantilla que les da nombre, cientos de raciones de bravas. Hasta tres toneladas de patatas llegan a vender en una sola semana.

3.- Callos a la madrileña

También lejos de los circuitos del centro está el Bar Alonso, que, allá por el barrio de la “Prospe”, sirve sin duda los mejores callos de Madrid. Aunque se puede aprovechar el viaje y degustar otras excelencias como su ensaladilla rusa o, también, las bravas, en Alonso hay que pedir siempre una de callos para consumir en la barra y, de paso, llevarse en un “tuper” una buena ración para los amigos que no pudieron venir.

4.- Tortilla española

Y la tortilla española ¿dónde dan la mejor? A mi me gusta jugosa, muy jugosa y por eso mi elección es Sylkar, un bar de la calle Espronceda que ya registraba llenos cuando la zona de Pozano estaba muy lejos de la efervescencia actual. Es una tortilla que casi hay que tomar con cuchara y que, como la demanda es muy grande, siempre está recién hecha. Tampoco le haría ascos a las tortillas de Casa Dani, en el Mercado de la Paz. Allí la calidad no riñe con la cantidad, aunque cada día sirvan decenas y decenas de ellas a los parroquianos del mercado.

5.- Croquetas

Para tomar las mejores croquetas, no estaría de más acercarse a la barra del restaurante Viavélez, ese asturiano de la calle del General Perón, donde las sirven con un rebozado fino y perfecto que esconde una bechamel muy cremosa que resalta los trocitos de jamón de su interior. Tabién cabe pasarse por la Taberna Rosell, junto a la estación de Atocha, aunque sólo sea por probar cual es la causa de que tengan contratada a una señora sólo para hacer las croquetas. Es, además, uno de los pocos sitios que se mantienen intactos desde los primeros años del siglo pasado.

6.- Ensaladilla rusa

Sobre gustos no hay nada escrito, pero si hablamos de ensaladilla rusa, hay casi unanimidad en que la mejor de Madrid la hacen en La tasquita de enfrente, a un paso de la Gran Vía, Todos los ingredientes se cuecen por separado y se reúnen al cobijo de una mayonesa magníficamente trabada y coronada, según el capricho del chef, con una buena ventresca, unas huevas de trucha, erizo de mar… Yo la he tomado excelente en Taberna la Cruzada, que, si vamos con turistas, queda a dos pasos del Palacio de Oriente.

7.- Boquerones en vinagre

Me gusta ir a tomar los boquerones en vinagre a El Boquerón, una pequeña tasca del barrio de Lavapiés, decorada con azulejos, cuyos dueños, además de tener un caballo de carreras que compite en el hipódromo, hacen unos excelentes boquerones que nadan, inmaculadamente blancos, sobre un excelente aceite de oliva. Es bar también de marisco barato, pero de bastante calidad.

8.- Torreznos

Aunque últimamente aparecen como tapa estrella en algunos locales de moda, yo elegiría el bar Los Torreznos, para tomar ese delicioso aperitivo. Aunque los torreznos son la enseña gastronómica de Soria, en este caso la panceta llega de Ávila, de un pueblo que se llama nada menos que La hija de Dios. No extraña que les salgan divinos.

9.- Oreja a la plancha

Torreznos muy buenos dan también en Casa Sotero, un bar con cuya fachada de azulejos te das nada más salir del metro de Valdeacederas. Allí hacen extraordinariamente todo lo que sea susceptible de pasar por la plancha, pero yo me quedaría con la oreja, crujiente, sabrosa, con la grasa justa, que hace que el desplazamiento merezca la pena.

10.- Pescaito frito

Y para terminar, una concesión al pescado: La Caleta, está, como si fuera una premonición, en la Calle Tres Peces, cerquita de Lavapiés, y ofrece muy buenas frituras de esos pescaitos menores de la Bahía de Cádiz, que rebozan en harina de grabanzo y sirven en cucuruchos de papel de estraza.

Casa Revuelta

Latoneros 3

28005 Madrid

Casa Labra

Tetuan 12

28013 Madrid

Docamar

Alcalá 337

28027 Madrid

Bar Alonso

Gabriel Lobo18

28002 Madrid

Sylkar

Espronceda 17

28003 Madrid

Viavélez

Avda. General Perón 10

28020

Madrid

La tasquita de enfrente

Ballesta 6

28004 Madrid

El Boquerón

Valencia 14

28012 Madrid

Los Torreznos

Goya 88

Casa Sotero

Bravo Murillo 337

28020 Madrid

La Caleta

Tres peces 21

Imprimir

Suscribirse a:

Entradas (Atom)